Research

主に「半導体」、「金属」といった二つのテーマに関連した研究を行っています。以下に研究領域や研究背景について紹介したいと思います。

スピントロニクス

20世紀までにエレクトロニクスでは基礎・応用両面において研究が加速し、トランジスタやメモリといった革新的なデバイスが見出された事で我々の生活は劇的に向上しました。このエレクトロニクスは、物質中の電子や正孔が持つ「電荷」の性質を利用した研究領域となります。近年、エレクトロニクスの研究スピードに追随する形で、微細加工技術も急速に進歩し、ナノスケールの素子開発が可能となりました。これにより、我々は電子あるいは正孔が持つ「スピン」の持つ物性の研究を行えます。新田研究室で行っている研究はこのスピンを積極的に利用するスピントロニクスと呼ばれる領域で研究を行っています。スピントロニクスは、フランスのFertグループ、ドイツのGrünbergグループによって発見された「巨大磁気抵抗効果」により幕開けします。本効果はまさにスピンの特性を利用した現象で、スピン依存電子散乱により当時としては非常に大きな磁気抵抗を得る事に成功しました。この技術はハードディクスドライブの読み取りヘッドなどに応用されており、情報集積の高密度化に大きく寄与した事から2007年にノーベル賞が両研究者に授与されています。このように、スピントロニクスは基礎研究に留まらず、様々な応用へも展開が成されています。我々の研究室では、この「スピン」が発現する興味深い物性を、「半導体」と「金属」の二大材料において研究を進めています。

スピン制御技術開発に向けて

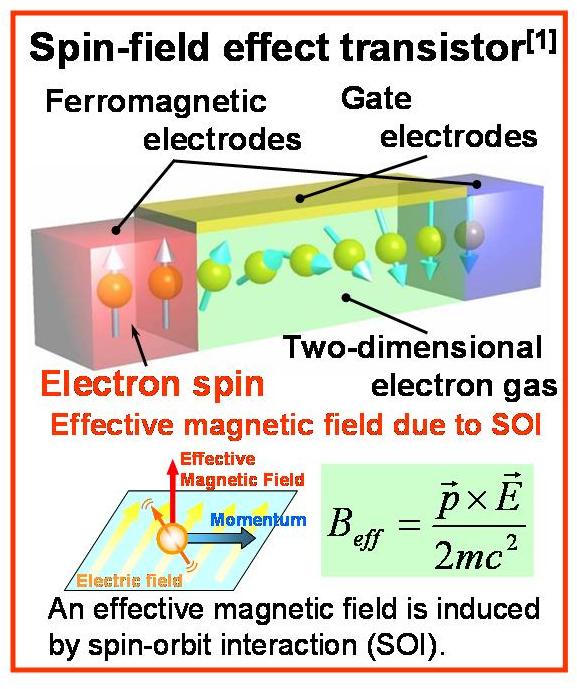

これまでにスピントロニクスでは様々な新奇現象が発見されてきており、基礎研究が盛んですが、これを礎とし、将来的には高効率の次世代デバイスを開発する事がスピントロニクスの使命とも言えます。この高い目標を達成するためにはいくつか解決しなくてはならない問題があります。 特にスピンFET[1]のような能動デバイスを実現するためには、電子スピンの正確な制御技術を確立する必要があります。電子スピンはそもそも磁化の根源であることからもわかるように、磁気的な物理量であるためその制御には磁場が必要です。 しかしながらデバイス応用を考えると、外部磁場を用いた電子スピンの制御は不可能であり、電子スピンのみに働く磁場が必要になります。 1900年初頭からの相対論的量子力学の発展によって、電子スピンと電子スピンが運動する軌道との間に相互作用があることがわかってきました。これをスピン軌道相互作用と呼びます。 Dirac方程式によれば、電場中を高速で運動する電子スピンにはスピン軌道相互作用によって有効な磁場が働くことが見出されます。この有効磁場は電子スピンのみに働く磁場であり、電場に起因した効果であるため外部からの電場制御によって有効磁場そのものの制御が可能であるという優れた利点があります。 我々はスピン軌道相互作用によって生じる有効磁場が、これらのデバイスの要求に応じ得るスピンの制御性を有すると考え、スピン制御技術の確立を目指して研究を行っています。このような興味深いスピン軌道相互作用が創発する物性を以下にいくつか紹介します。

[1] S. Datta and B. Das, Appl. Phys. Lett. 56, 665 (1990).

スピン軌道相互作用と有効磁場

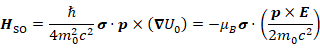

一般的にスピン軌道相互作用は次式で与えられます。

ここで、m0 は自由電子の質量、c は光速、σ はPauliのスピン行列、p は運動量演算子、U0 はポテンシャル、μB はBohr磁子、E は電場を表します。 磁場 B にある電子スピンのアップとダウンのエネルギー差が μB σ ⋅ B で与えられることを考慮すると、上式の括弧の中が磁場に相当する量になっていると理解できます。 これは、電場中を電子が運動することにより、有効な磁場に変換されることを意味しています。従ってもしこの電場が制御できれば、スピンが感じる有効磁場の強さを変えることができることを意味しています。上式の括弧内の分母が質量と光速の積(電子-陽電子対の生成エネルギーに相当する)であることからもわかるように、スピン軌道相互作用は相対論的な効果であって、我々が生活している通常の世界ではきわめて小さい効果に過ぎません。しかしながら、1900年後半に半導体へテロ構造においてスピン軌道相互作用が極めて強くなることが発見されました。これは、電子-陽電子対の生成エネルギーが半導体のバンドギャップに置換されるためです。さらに、1997年に我々のグループはInGaAs半導体2次元電子ガスにゲート電圧を印加することで、スピン軌道相互作用を電界制御できることを実証しました[2]。このような研究の歴史から、今日ではスピン軌道相互作用によって生じる有効磁場が電子スピンの制御に極めて有用であるということがわかってきました。

[2] J. Nitta, T. Akazaki, H. Takayanagi, and T. Enoki, Phys. Rev. Lett. 78, 1335 (1997).

スピン流とスピンホール効果

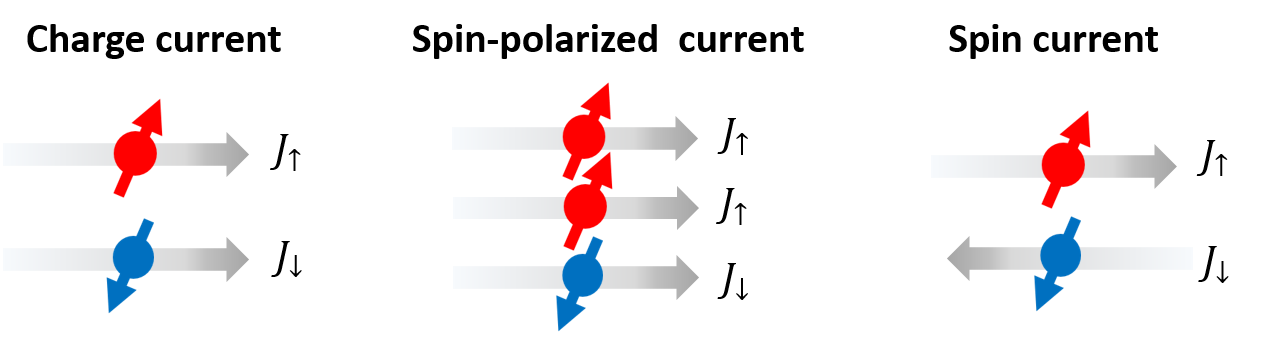

スピントロニクスではスピン流と呼ばれる概念が非常に重要です。一般的に、我々が普段よく耳にする「電流」は、非磁性金属中に電場を印加する事で電子が加速され現れます。この時、電子のもつアップスピン、ダウンスピンは伝導に寄与するFermiエネルギーにおいて等価であるため、電荷の流れのみが誘起されます。一方、FeやCoといった強磁性金属ではFermiエネルギーにおいてアップスピン、ダウンスピンの数に差があるため、電場を与えるとスピン偏極電流が流れます。これも一種のスピン流と捉える事が出来ますが、我々が対象としているスピン流は、電荷の流れを伴わない純粋なスピンのみの流れを指します。

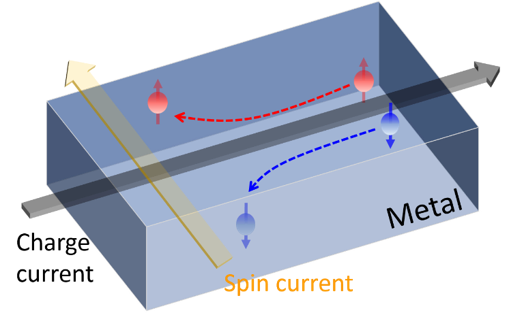

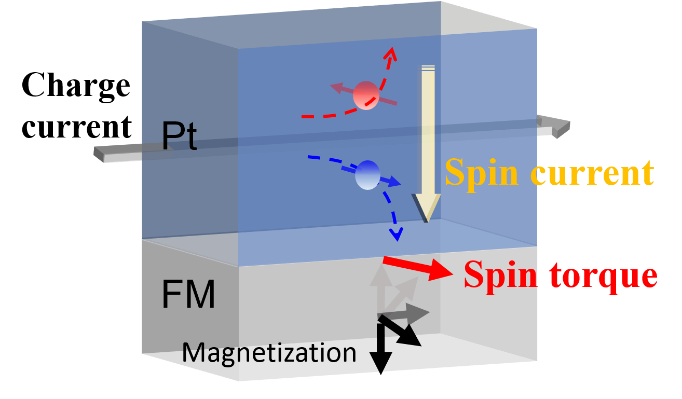

このスピン流は、先ほど登場したスピン軌道相互作用の強い物質中に電流を流す事で生成が可能です。物質中を運動する電子はこの強いスピン軌道相互作用を感じ、アップスピンとダウンスピンは互いに反対方向に散乱されます。この時まさにスピン流が生成される訳です。この現象は、スピンホール効果と呼ばれ、これまでに様々な材料で研究が成されてきました。このスピン流 JS は、以下の式のように電流 JC、スピン偏極方向 σ と直交関係を守る方向に生成されます。

このスピン流は、先ほど登場したスピン軌道相互作用の強い物質中に電流を流す事で生成が可能です。物質中を運動する電子はこの強いスピン軌道相互作用を感じ、アップスピンとダウンスピンは互いに反対方向に散乱されます。この時まさにスピン流が生成される訳です。この現象は、スピンホール効果と呼ばれ、これまでに様々な材料で研究が成されてきました。このスピン流 JS は、以下の式のように電流 JC、スピン偏極方向 σ と直交関係を守る方向に生成されます。

ここで θSH はスピンホール角と呼ばれ、電流からスピン流への変換効率を表すパラメータになります。この効率が大きい物質を探索する事が重要な課題となっています。というのも、スピン流は磁化反転誘起をするスピントルクという応用的観点から非常に有用であるからです。これまでにPtやTaといったスピン軌道相互作用が強い金属などにより隣接する強磁性金属層にスピン流を注入し、磁化反転が観測されています[3]。 磁化反転に必要な電流密度は、大きければ大きいほど多量のスピン流を生成出来ますが、省電力的な観点からより小さい電流密度で同等の磁化反転を起こすためには、大きなスピンホール角を有する材料が必要になります。そのような背景から巨大なスピンホール効果を示す材料の探索が盛んにされています。新田研究室では、「ハーモニック測定」、「スピンホール磁気抵抗」、「スピントルク強磁性共鳴」などの手法を駆使し、様々な材料が持つスピンホール効果を調べるのと同時に、「弱反局在」と呼ばれる手法により物質中のスピン緩和機構にも着目し、スピン流生成の統一的な理解を目指しています。

磁化反転に必要な電流密度は、大きければ大きいほど多量のスピン流を生成出来ますが、省電力的な観点からより小さい電流密度で同等の磁化反転を起こすためには、大きなスピンホール角を有する材料が必要になります。そのような背景から巨大なスピンホール効果を示す材料の探索が盛んにされています。新田研究室では、「ハーモニック測定」、「スピンホール磁気抵抗」、「スピントルク強磁性共鳴」などの手法を駆使し、様々な材料が持つスピンホール効果を調べるのと同時に、「弱反局在」と呼ばれる手法により物質中のスピン緩和機構にも着目し、スピン流生成の統一的な理解を目指しています。

[3] L. Liu, C –F Pai, Y. Li, H. W. Tseng, D. C. Ralph, R. A. Buhrman, Science 336, 555 (2012).

新田研究室の研究テーマ

半導体スピントロニクス

- 半導体ヘテロ接合に形成される2次元電子ガスの輸送特性

- 半導体ヘテロ接合に形成される2次元電子ガスの光学測定

- 層状物質における光学測定

金属スピントロニクス

- エピタキシャル金属におけるスピン緩和機構およびスピン軌道トルク生成に関する研究

- 酸化物、窒化物におけるスピン緩和機構の研究